- Home

- 大正デモクラシー ~吉野作造とその時代~

大正デモクラシー ~吉野作造とその時代~

※印の画像はクリックで拡大します。

変革の息吹 ~日比谷焼討ち事件

-

日露戦争(明治37年(1904年)2月6日~明治38年(1905年)9月5日)を終わらせたポーツマス講和会議(明治38年(1905年)8月10日~9月5日)では、戦勝国である日本は賠償金を受け取ることができませんでした。そのため、戦争犠牲者の遺族や戦費拡大に伴う増税に苦しんできた人々の不満が高まりました。

その不満は、同年9月5日から7日にかけて、東京・日比谷に人々が集結して国民大会を開くまでに到り、付近の内務大臣官邸や講和賛成を唱えていた国民新聞社を焼き討ちするというかたちで噴出します。警官隊や軍隊がこれを阻止しようとしましたが、群衆との衝突が起きました。これが、いわゆる日比谷焼討ち事件です。 (1) は、政府が戒厳令(非常時事態に際し、軍隊に治安権限を与えた天皇大権の一つ)を敷くことで騒擾をやっと沈静化した様子を克明に語っています。

大正デモクラシー

-

このような街頭での騒擾を契機に、中小企業主や商店主といった旧中間層に加えて、都市におけるホワイトカラーなどの新中間層、さらに労働者も加わって「民衆」が誕生したのです。この「民衆」がデモクラシー運動の主役となって藩閥政権からの脱却をはかり、第一回普通選挙を実現させるに至る大正14年(1925年)までの政治的民主化の過程は、大正デモクラシーと呼ばれています。この運動を、アジ歴の資料で追ってみましょう。

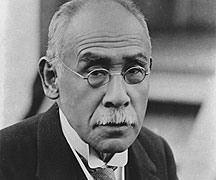

大正デモクラシー運動を代表する思想として広く知られるのが、東京帝国大学教授の吉野作造博士(1878年~1933年) (2) が唱えた民本主義です。吉野が言う民本主義は、単に概念的なデモクラシー思想に止まるものではなく、その体系的な理論として提示されたのが論説「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの道を論ず」(『中央公論』1916年1月)でした。吉野は民本主義を「一般民衆の利益幸福並びに其の意嚮に重きを置くという政権運用上の方針」としています。つまり「君側二三者の意見に諮る」閥族政治が、「人民一般の意嚮に聴く」議会政治に比べて如何に非合理的で非立憲的であるかを示し、政党政治の実現、選挙権の拡張、衆議院の重視などを主張したのです。吉野は、主権在君の明治憲法の下で立憲主義への筋道を切り開くために、この「民本主義」という言葉に実践的なデモクラシーの理念を託して、果敢に取り組んだのです。 (3) は、戦前の警察行政にあたった内務省の警保局保安課による、米騒動についての資料の一部ですが、ここからは、デモクラシー思想が吉野作造をはじめ、大山郁夫、北澤新次郎といった学者だけではなく、長谷川如是閑や鳥居素川などのジャーナリストを通じて社会に広まっていった経緯がよくわかります。

憲政の鼓動

日露戦争前から、政権は藩閥と政党という二つの勢力が、妥協と抵抗を繰り返しながら桂太郎と西園寺公望が政権交代を行う、いわゆる桂園内閣時代を迎えていました。こうした政治情勢の中から新しい民主政のあり方を模索する動きがますます活発になっていきました。その端緒となったのが、第二次西園寺公望内閣の総辞職です。

大正元年(1912年)11月、陸軍大臣上原勇作(1856年~1933年)は朝鮮への二個師団増設を閣議で要求しましたが、当時の首相西園寺公望(1849年~1940年)は財政上の理由で拒否しました。これを受けて上原は、直接、大正天皇嘉仁に上奏し、その支持を求めました。玉座の幕のなかへの上奏、つまり「帷幄(いあく)上奏」をしたのです。

「帷幄上奏」

-

(4) は、帷幄上奏の取り決めに関する資料です。この文書では、軍事事項のうち軍事機密や作戦に関わる軍令のみが帷幄上奏をすることが許されており、その他軍事に関する行政に関しては内閣の管轄であるため、陸・海軍両大臣は国務大臣の一員として内閣総理大臣を通じて上奏すべきことが明言されています。しかし、この取り決めは実際には守られていなかったようです。

(5) は、明治29年(1896年)に、陸軍大臣大山巌が内閣総理大臣であった伊藤博文に宛てた文書です。この文面からは、そうした慣例があった事実をうかがい知ることができます。このように、陸軍大臣本人が軍政一般に関する師団増設問題を、統帥事項の一部として帷幄上奏する事態が発生しました。

上原は陸軍大臣の辞表を提出すると、陸軍は軍部大臣を現役武官に限るとする制度を逆手にとって後任候補を出さずに対抗したため、やむなく内閣は総辞職するに至ってしまうのです。軍部大臣を現役武官に限ると規定した人物こそ、長州閥の領袖、山縣有朋(1838年~1922年)でした。そして、この事件によって、軍部が政府や議会を軽視する風潮を生み出すことになりました。

こうした天皇を主権とする憲法解釈に基づき、富国強兵を推し進める閥族支配を理論的にくつがえそうとしたのが、吉野作造でした。吉野が軍部を激しく批判したのもそのためでした。大正11年(1922年)2月、『東京朝日新聞』に連載された吉野の評論「所謂、帷幄上奏について」は、同年9月、『二重政府と帷幄上奏』として出版されました。その中で吉野は、人民は「議会を通して間接に大臣の一切の行動を質問討論の対象とし得る」と述べ、このことが「現代憲政の諸原則」のうち、最も重要で根本的なことであると主張しています。軍部が閣議にかけず、直接、天皇の玉座「帷幄」に上奏する行為は許されないとして論破したのです。

大正政変

-

二個師団増設を強引に要求し西園寺内閣を倒したのはまさに、陸軍を背景とする長州閥だと民衆も見てとりました。政党並びに民衆は、大正元年(1912年)12月21日、後継の内閣となった長州閥の第三次桂太郎(1847年~1913年)内閣に対して反発し、「閥族打破・憲政擁護」を掲げて、いわゆる第一次護憲運動を展開しました。 (6) からは、政党やその他の護憲運動団体が立会演説会などを開催し、激しい政府批判のキャンペーンを展開していた様子が伝わってきます。立憲政友会の大演説会では、「山縣ヲ殺セ閥族ヲ剿滅セヨ」といった罵声が飛び交っていました。

桂内閣のもとに開かれた第三十議会では立憲政友会の尾崎行雄(1858年~1954年) (7) が登壇し、内閣弾劾の緊急動議を提出しました。こうした政党の反撃と相まって、大勢の国民が反桂内閣の声を上げて衆議院議会を取り囲み、大きな騒擾となっていきました。この一大民衆運動がついに藩閥政権である桂内閣を倒し、53日という短命政権は幕を閉じたのです。この事件を大正政変と言います。

デモクラシーの模索

-

こうした民衆運動のうねりがデモクラシー運動へと転化していく契機となったのが、米騒動と呼ばれる事件でした (8)。第一次世界大戦開始を背景にした米価の高騰とともに、長州閥で陸軍出身の寺内正毅(1852年~1919年)内閣が大正7年(1918年)にシベリア出兵を宣言したことによって、国民の不安は頂点に達し、富山県新川郡魚津町を皮切りに全国的な米騒動が発生することとなりました。

内務省警保局による米騒動に関する資料では、明治維新以来未曾有の騒動にいたった社会情勢が詳細に分析されています。第一次世界大戦後のアメリカによって提唱された国際平等主義の確立を目指すデモクラシー擁護の風潮と、ロシア革命における社会主義思想の影響を受けて、米騒動の思想的環境が醸成されたことがわかります。(レファレンスコード:A06030016200 昭和14年調・大正7年に於ける所謂米騒動事件の概要 26画像目~38画像目)

普通選挙を求める民衆運動が高まりを見せる中、大正13年(1924年)1月に貴族院議員を中心に組閣された清浦奎吾内閣は、まさに大正デモクラシー運動と逆行するものでした。これに対して、立憲政友会、憲政会、革新倶楽部の護憲三派は、「憲政の本義に則り、政党内閣の確立を期す」ことを申し合わせると、倒閣を掲げて第二次護憲運動を展開しました。同月末に衆議院が解散すると、同年5月の総選挙で護憲三派が勝利したため、6月11日に加藤高明総理 (9) のもと「護憲三派」内閣が成立したのです。この加藤内閣のもとで、悲願であった普通選挙はついに実現を迎えます。衆議院議員選挙法改正法律案は第五十回帝国議会に提出されると、貴族院衆議院両院で可決され大正14年(1925年)5月5日に公布をみるのです。(10)は、この改正法律案です。しかし、この選挙権拡張の改正案も到底じゅうぶんと言えるものではありませんでした。「帝国臣民タル男子ニシテ年齢二十五年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス」ることにはなりましたが、女性の参政権は認められないばかりか、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」にも選挙権・被選挙が認められなかったのです。その一方で、加藤内閣は普通選挙法の成立と引き換えに社会主義運動の活発化を取り締まるための治安維持法を成立させました。

(11) は、大正14年(1925年)2月19日に、第五十回帝国議会衆議院で開かれた治安維持法成立をめぐる審議の様子を記したものです。登壇した内務大臣の若槻礼次郎(1866年~1949年)は、「俗ノ言葉デ申シ上ゲレバ此法律ハ無政府主義、共産主義ヲ取締ル法律デアルト言ツテモ宜イノデアリマス」と、その目的を明確に示しています。

アジアの民衆と共に

-

吉野作造は次のように述べています。「我々は決して生まれながらにして独立自由ではない。独立自由は将来に於いて達成す可き吾人人類の理想的目標」であり、「我々は修養努力によって独立自由の人格者たろうとすることが重要である」と。(『普通選挙論』1919年)。選挙権をすべての民衆に与えて政治参加を実現し、それを通して人間の能力を自由に開化させること、この民衆の人格の発展を可能にする社会的機能こそ、近代的立憲政治であると考えたのです。自らが信条とするキリスト教の人格主義的価値をもってたえず民衆に寄り添い、現実にある社会問題をどう解決していくのか、これが吉野の終生のテーマとなりました。大正6年(1917年)3月14日、吉野は財団法人東京帝国大学基督教青年会(東大YMCA)と、その社会事業の一環として貧民のための無料診療所、財団法人賛育会を大正7年(1918年)1月に立ち上げて、自ら理事長並びに理事に就任しています。 (12) は、吉野の紹介で帝大基督教青年会が外務省に外交問題及び外国事情についての講演依頼をした時のものであり、吉野をはじめ学生達の外交問題への関心の高さをうかがい知ることができます。また (13) は、吉野が賛育会で中国人医師の世話を積極的に行っていたことを物語っています。吉野の民衆への温かいまなざしは日本の社会的弱者だけではなく、政治的自由を求める五・四運動、三・一独立運動を展開する中国や朝鮮の民衆にも注がれていたのです。